——世界著名的亚洲建筑巡礼

序言:当石头开始说话

在喜马拉雅的雪峰与波斯湾的落日之间,亚洲建筑如同一部部凝固的史诗。它们或是木石交织的哲学符号,或是钢筋水泥的未来宣言,承载着人类对永恒的追问。今天,让我们以“时空穿梭者”的视角,解锁亚洲建筑密码——你或许知道泰姬陵的浪漫,但可曾听过吴哥窟的“石头交响曲”?

1.1 中国的“天人合一”

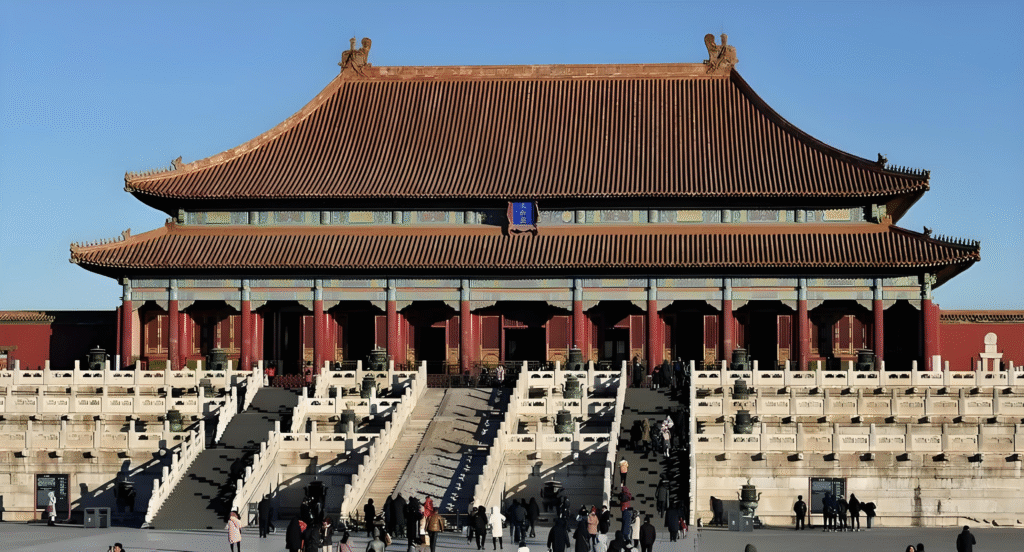

- 故宫:紫禁城的9999间房藏着阴阳五行之道,太和殿的汉白玉须弥座暗合“天圆地方”的宇宙观。

- 长城:蜿蜒2.1万公里的巨龙,不仅是军事防线,更是农耕文明与游牧文明的对话墙。

- 应县木塔:900年不倒的榫卯奇迹,每一根木头都在诉说“以柔克刚”的东方智慧。

为什么说紫禁城(故宫)的9999间房藏着阴阳五行之道,太和殿的汉白玉须弥座暗合“天圆地方”的宇宙观?

紫禁城(今故宫)的建筑设计确实蕴含着深厚的中国古代哲学思想,尤其是阴阳五行学说和”天圆地方”的宇宙观。这些理念不仅体现在建筑形制上,更通过象征手法强化了皇权与天道的关联。

一、紫禁城9999间房与阴阳五行之道

1.数字象征体系

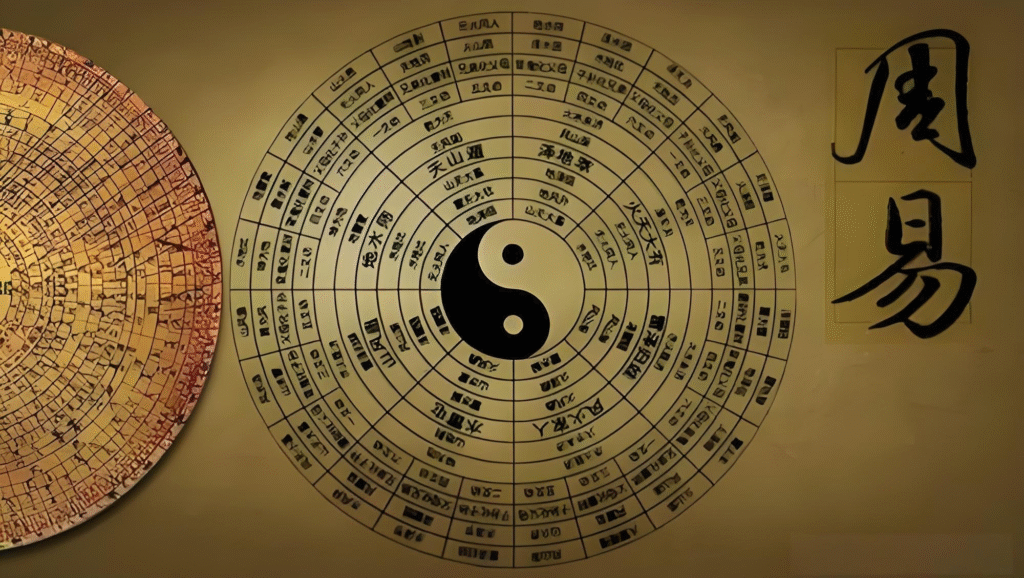

紫禁城房间数为”九千九百九十九间半”(实为清代统计约8600间),这一数字并非巧合。”九”作为阳数之极,象征至高无上,三重九(9×9=81)构成《易经》中”九九八十一”的阳数极值,与”五”(中位数)结合形成”九五之尊”的皇权意象。这种数字崇拜源自《周易》”阳卦奇,阴卦偶”的数理逻辑。

2. 五行空间布局

– 中央属土:太和殿、中和殿、保和殿组成的三大殿位于中轴线,覆盖黄色琉璃瓦(土色),象征”土居中央”的五行方位观。

– 四象五行:东宫(文华殿属木,青色)、西宫(武英殿属金,白色)、南端(午门属火,红色)、北端(玄武门属水,黑色),构成完整的五行方位系统。这种布局暗合《尚书·洪范》”木火土金水”的相生次序。

3. 材料与色彩的阴阳转化

建筑构件严格遵循”木生火、火生土、土生金、金生水”的循环:梁枋彩画中的青绿(木)纹饰渐变为赤红(火),再过渡到金箔装饰(金),最终通过白石台基(水)与月台排水系统(水)形成闭环。这种设计使建筑本身成为”流动的五行图式”。

二、太和殿须弥座与”天圆地方”的宇宙观

1. 三层台基的宇宙象征

太和殿汉白玉三重须弥座(上层象征天界,中层象征人间,下层象征地府),对应”三才”思想(天地人)。每层台基的蟠龙望柱(上层24根、中层34根、下层44根)总数102根,暗合《洛书》九宫数理。

2.方圆制式的空间隐喻

虽未直接采用方圆叠加的造型(如天坛圜丘),但通过以下方式体现”圆方相生”:

– 平面布局:殿身呈矩形(地方),屋顶采用重檐庑殿顶(圆转曲线),形成”上方下圆”的空间节奏。

– 丹陛石雕:御道石雕采用”日月星辰”与”江河山岳”的组合图案,将天文地理纳入建筑基座,暗喻”方圆周章”的宇宙模型。

3. 水土相济的营建智慧

三层台基深埋地下12米的夯土层(属土),与环绕的内金水河(属水)形成”土克水”又”水养土”的辩证关系。这种处理既符合五行生克原理,又解决了北京平原地区的防沉降难题,体现了”理气”与”形法”的统一。

三、深层文化逻辑

这些建筑手法并非简单的装饰,而是植根于《周易》”仰观俯察”的营造哲学:

1. 天人感应的实体化:将《黄帝内经》”五方-五行-五色”理论转化为建筑空间语言,使帝王居所成为沟通天地的”宇宙模型”。

2. 礼制秩序的物化载体:通过方位、数字、材料的严格等级制度,具象化《礼记》”辨方位而正则”的政治伦理。

3. 环境控制的工程智慧:五行理念指导下的建材选择(如防火用金(铜)、治水用土(夯土))往往具有实际功能价值。

这种将形而上的哲学思辨与形而下的工程技术相结合的特点,使紫禁城成为”建筑版《周易》”。当代建筑学家梁思成曾指出:”中国建筑的平面配置,是《易·系辞》’仰则观象于天,俯则观法于地’的注脚。”这种天人合一的营造智慧,至今仍在东方建筑哲学中延续。